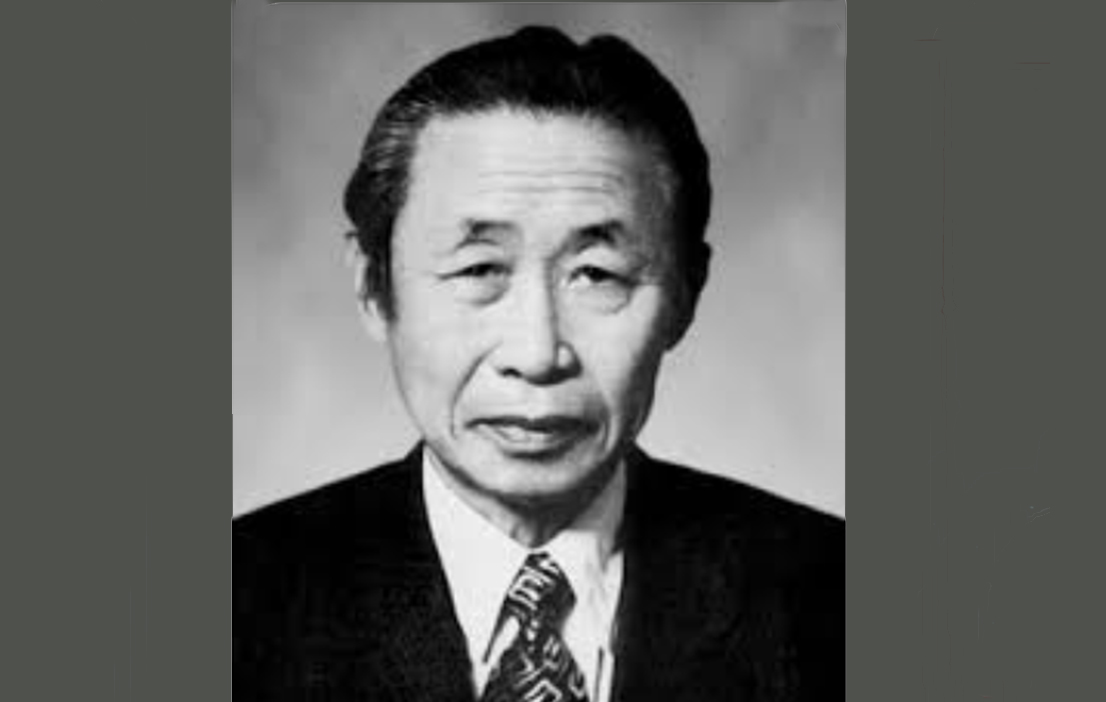

김재준, 배교를 역사의식 행동이라 변명하다

원제: 김재준의 신사참배 합리화와 기독교장로회의 자기 서사

김재준은 신사참배를 “역사 윤리적 참여”로 해석하면서 주기철 목사의 순교는 “계율적 고집”이었다고 비판했다. 순교한 이는 “지나친 계율주의자”가 되고, 우상에게 절한 이는 “역사적 지도자”가 되는 모순을 정당화하는 진보교단 진보신학교(조선신학교, 현 한신대학교 신학대학원). 한국교회는 우상에게 가장 큰 절을 했던 이들에게서 가장 큰 가르침을 받는 구조로 변질되었다.

1940년. 조선총독부의 허가 아래 조선신학교가 문을 연다. 평양 장로회신학교가 신사참배를 거부하기 위해 1938년 1학기를 마지막으로 자진 폐교한지 2년만의 일이었다. 겉으로는 신학교였지만, 실상은 ‘황국 일본에의 충성’을 명시한 식민 교육기관이었다. 이 학교를 주도한 인물이 바로 장공 김재준이다. 그는 평양 숭인상업학교 교목 시절 신사참배를 거부하며 교직에서 물러났던 인물이었지만, 조선신학교를 세우며 다시 신사참배를 받아들였다.

이 역설에 대하여, 기독교장로회측과 한신대학교는 지금까지 다음과 같은 일관된 서사를 만들어냈다. "김재준은 현실과 싸운 순교자는 아니었지만, 교회를 지켜낸 지도자였다. 신사참배는 배교가 아니라 사명이었다.” 기장과 한신은 그의 행위를 배교가 아닌 “역사 참여적 신앙”, “내면의 신앙 고백은 유지한 현실 순응”, “선교적 고육지책”으로 설명한다. 심지어 조선신학교의 설립은 “죽음을 무릅쓴 순교자적 결단”이었다고 기술한다.

그러나 이 해석은 자가당착의 변명일 뿐이다. 과거를 인정하지 않고 미래를 말할 수 없듯, ‘참배의 칼’을 쥔 손으로 ‘민족신학’을 써 내려갈 수는 없다. 기장의 서사는 하나의 구조를 갖는다. “신사참배는 강요였고, 조선신학교는 민족 신학교이며, 김재준은 책임감으로 어쩔 수 없이 순응했지만 그 속엔 진실된 믿음이 있었다.” 이 세 개의 논리가 삼각대를 이루며 신사참배의 의미를 ‘공동체 보존’이라는 단어로 포장한다. 그러나 실제는 이와 정반대다.

김재준은 신사참배를 “역사 윤리적 참여”로 해석하면서 주기철 목사의 순교는 “계율적 고집”이었다고 비판했다. 이 말은 단순한 해명이 아니라, 자신의 배교를 ‘윤리적 우위’로 둔갑시키는 행위였다. 기장은 이것을 두고 “성찰”이라 부른다. 그러나 그 성찰은 도리어 순교자를 낮추고 순응자를 높이는 자기정당화일 뿐이다.

또한기독교장로회는 말한다. “조선신학교는 일본의 간섭 아래서도 구약을 가르쳤고, 히브리어 수업도 강행했다. 이것이 저항의 증거다.” 그러나 이들이 주장하는 ‘구약’의 저항은 외형적 과목명에 불과하다. 교단은 당시 설립 허가서에 명기된 ‘황국에 충성할 기독교 교역자 양성’이라는 문구를 ‘관행적’이라며 무시하지만, 그 문서가 식민지 교육의 실질이었다는 점은 부정하지 못한다.

일본인 이사장이 학교를 운영했고, 일장기와 일본도가 개교식에 등장했다. 이런 정황을 두고 기장과 한신대는 “형식적 절차일 뿐 실질 운영은 우리가 했다”고 해명한다. 그러나 그것이 과연 신학적 독립인가, 정치적 순응인가. 설령 일부 내부 저항의 흔적이 있었다 해도, 학교 전체가 일제 허가 아래 황민화 교육기관으로 운영된 현실은 달라지지 않는다.

기장과 한신은 오늘날에도 김재준을 ‘친일파’가 아니라 ‘시대의 고뇌를 짊어진 신앙인’으로 조명한다. 심지어 “그도 고통 속에서 신사참배를 택했고, 오히려 그로 인해 조선 교회의 명맥이 살아났다”고 말한다. 그러나 우리는 묻는다. 교회의 명맥을 위해 거짓된 우상숭배를 선택할 수 있는가? 신학교육이 지속되기 위해 하나님 아닌 자에게 무릎 꿇는 것이 정당화될 수 있는가? 참으로 모순적이다.

순교한 이는 “지나친 계율주의자”가 되고, 우상을 향하여 절한 이는 “역사적 지도자”가 되는 교회. 배교의 기억은 지워지고, 배교의 결정은 정당화되며, 죄의 기록은 “공동체 보존의 영웅 서사”로 덧칠된다. 그리하여 한국교회는 가장 큰 절을 했던 이들에게서 가장 큰 가르침을 받는 구조로 변질되었다.

기독교장로회는 말한다. “우리는 신사참배를 결의한 적이 없다. 그러나 한국교회의 일원으로서 공동으로 참회한다.” 그러나 실은 참회하지 않았다. 김재준의 이름은 그들 총회의 신사참배 회개 성명서에 올리지 않았고, 그의 신사참배는 성경적 배교로 규정되지도 않았다. 오히려 그를 순교자처럼 떠받들고, 그의 선택을 ‘지혜’로, 그의 순응을 ‘신학’으로 치환했다.

이제 우리는 묻는다. 기독교장로회와 한신대학교는 정말로 김재준의 신사참배를 회개한 적이 있었는가? 단지 “성찰”이라 둘러대며 진실을 감추고, 시대적 사명이라는 미명 아래 배교를 합리화한 것은 아닌가? 교회를 위한 선택이었다는 말은 위험하다. 교회를 지킨다는 명분 아래 얼마나 많은 죄악이 용인되어 왔는가.

김재준은 순응의 길을 걸었다. 그러나 그것이 아무리 고뇌에 찬 결정이었더라도, 그것은 ‘무릎 꿇은 자의 선택’이었다. 그리고 그것이 바로 역사 앞에서 직면해야 할 진실이다.

이제는 침묵을 걷어내야 한다. 순교를 비웃는 순응, 배교를 ‘역사의식’이라 포장하는 변명, 신사참배를 “공동체의 유익”이라 말하는 교회의 이중성. 이것이야말로 한국교회의 가장 깊은 병이며, 그 병의 뿌리에 기장이 있다.

김요셉 목사/ 평택사랑의교회 담임목사/ 기독교한국 대표

▶ 아래의 SNS 아이콘을 누르시면 많은 사람들이 읽을 수 있습니다.

스코틀랜드 자유교회의 눈물

스코틀랜드 자유교회의 눈물

유럽인의 동로마 제국에 대한 왜곡 시선

유럽인의 동로마 제국에 대한 왜곡 시선